速く上るには心拍数管理が必要

箱根ヒルクライムと富士ヒルクライムレースでは、心拍数計をつけて走った。実は心拍数計は去年買っていたのだが、すっかり忘れて箱根ヒルクライムの前日の「ヒルクライムの上り方講座」を聞いて思い出した。

心拍数計かパワーメーターをつけるとペース配分が一定になるのでいいらしい。

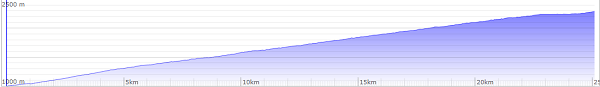

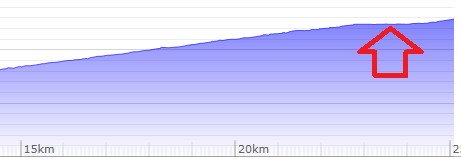

箱根ヒルクライムでは、9%を越える勾配が10km続く。心拍数は150前後だったが、歩くような速度で上ってしまった。

続く富士ヒルクライムは、平均斜度が5.2%と緩めだったこともあり、速度も落とさず上れたが、それでも心拍数は160がやっとだった。

レース後、心拍数が気になってローラー台を必死で漕いでみると160がやっと。ロードバイクのブログを見ていると、皆さん170ぐらいの心拍数になっている。

俺はノミの心臓か!?心拍数160で限界って弱くない?

心拍トレーニングの目安

引用:https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate

- 最高心拍数の100~90%:短時間のみトレーニングでき、速筋繊維を鍛えることができる

- 最高心拍数の90%~80%:エネルギーが脂肪から筋肉に蓄えられた糖(グリコーゲン)に切り替わり、乳酸がたまる。トレーニングすれば乳酸閾値が高くなる。酸素の供給が足りなくなるので、この強度を長時間維持できない。

- 最高心拍数の80%~70%:心血管系の強化につながる。酸素の運搬能力と二酸化炭素の排出能力がトレーニングで高まる。75%を目安にトレーニングすると良い。

- 最高心拍数の60~70%:脂肪が燃焼するので体重が軽くなる。持久力と有酸素能力が向上する。回復走は70%の以下の強度にする必要がある。

おすすめの心拍数トレーニング

最高心拍数の90~80%のトレーニングは1週間に最低25分間必要で、この強度でトレーニングすると乳酸閾値が上昇して、走るスピードが速くなるそうだ。そこで、次のようなトレーニングを組んでみた。

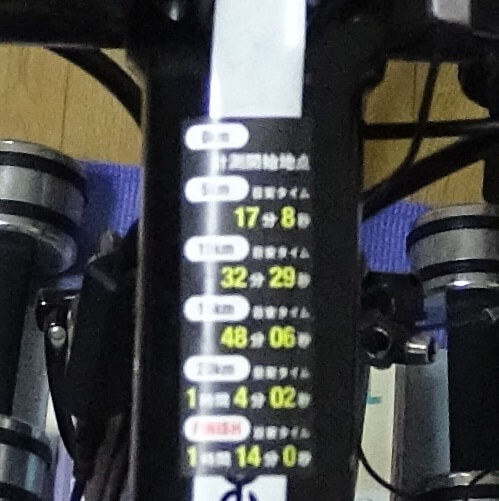

- 1日目:3×10分(90~80%)にそれぞれインターバルを3分間(70~60%)

- 2日目:最高心拍数の75%で1時間ローラー台を漕ぐ

- 3日目:最高心拍数の65%で1時間ローラー台を漕いで脂肪を燃焼。

ヒルクライムレースは長くても1時間ちょっとなので、ロングライドの有酸素運動とは違って、無酸素運動の比重が大きくなる。そのため、ある程度負荷をかけたトレーニングを行わないと速くならないことが2年目で判明した。

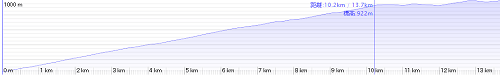

とりあえずローラー台でのトレーニングメニューを替えて練習してからキング・オブ・ヒルクライム富士山2016に出てみよう。今はまず、きつくても走れるようにトレーニングだ。

Giant ESCAPE RX2 2011年モデル

Giant ESCAPE RX2 2011年モデル ULTEGRA10s

ULTEGRA10s シフターはXT

シフターはXT ケチって105になったクランクセット

ケチって105になったクランクセット アルテグラの重さは91g

アルテグラの重さは91g デュラエースの重さは64g

デュラエースの重さは64g wiggleで買った一番安いビンディングシューズ

wiggleで買った一番安いビンディングシューズ CRCで購入したDiadra Proracer3 2014

CRCで購入したDiadra Proracer3 2014 SPD-SLペダルのクリートは19g

SPD-SLペダルのクリートは19g SPDペダルは187g

SPDペダルは187g SPD-SLペダルは128g

SPD-SLペダルは128g